作为清末至民国初期中国绘画史上最具变革性的艺术现象,其兴盛恰逢中国社会从传统帝制向现代国家转型的关键时期。本文以社会转型理论为视角,深入剖析海派艺术

作为清末至民国初期中国绘画史上最具变革性的艺术现象,其兴盛恰逢中国社会从传统帝制向现代国家转型的关键时期。本文以社会转型理论为视角,深入剖析海派艺术在时代裂变中的多重矛盾与深层冲突。研究指出,既真实反映了近代都市社会生活与市民审美趣味的变迁,又深陷于传统文人画理想与商业市场逻辑、本土文化认同与外来视觉经验之间的张力之中。其发展历程揭示了新艺术形态在旧有文化体制与新兴社会力量夹缝中艰难生成的历史图景。通过对任伯年、等代表画家的创作实践与社会境遇的考察,本文论证海派在调和雅俗、融合中西、推动艺术职业化等方面的开创性努力,实为20世纪中国美术现代性探索的先声。其艺术历程不仅映照社会变迁,更彰显了文化转型期艺术创新的复杂性与必然性。

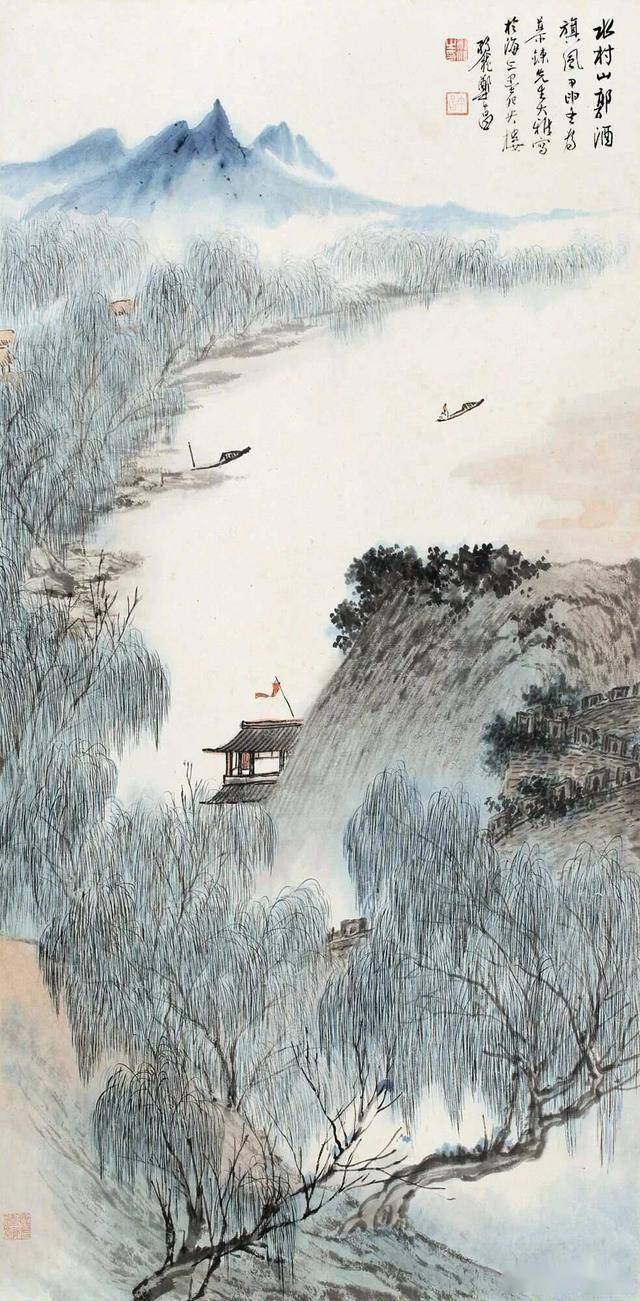

19世纪中叶至20世纪上半叶,中国社会经历了前所未有的结构性变革:帝制终结、共和肇建、西学东渐、城市化加速、市场经济兴起。这一剧烈的社会转型,深刻重塑了文化的生产机制与价值体系。在这一历史语境下,海上画派(简称“海派”)应运而生,并迅速成为中国近现代美术史上最具影响力的艺术流派之一。

海派并非一个有明确纲领的艺术团体,而是指活跃于上海地区的画家群体所形成的松散艺术共同体。其代表人物如任伯年、吴昌硕、虚谷、蒲华、赵之谦等,其创作时间主要集中在清末(约1860年代)至民国初期(1920年代)。这一时段正是中国从传统农业社会向现代工商社会过渡的“转型期”(transition period),其特征是旧秩序的瓦解与新秩序的未定型,文化领域则表现为传统价值的动摇与现代意识的萌发。

本文的核心论点是:海上画派的艺术实践,本质上是社会转型期文化矛盾的集中体现。它既是对新社会现实的积极回应,又深陷于多重文化冲突之中;其发展历程,正是中国艺术在传统与现代、精英与大众、本土与外来之间艰难调适与创造性转化的历史缩影。因此,理解海派,不仅在于分析其艺术风格,更在于透视其背后的社会张力与文化阵痛。

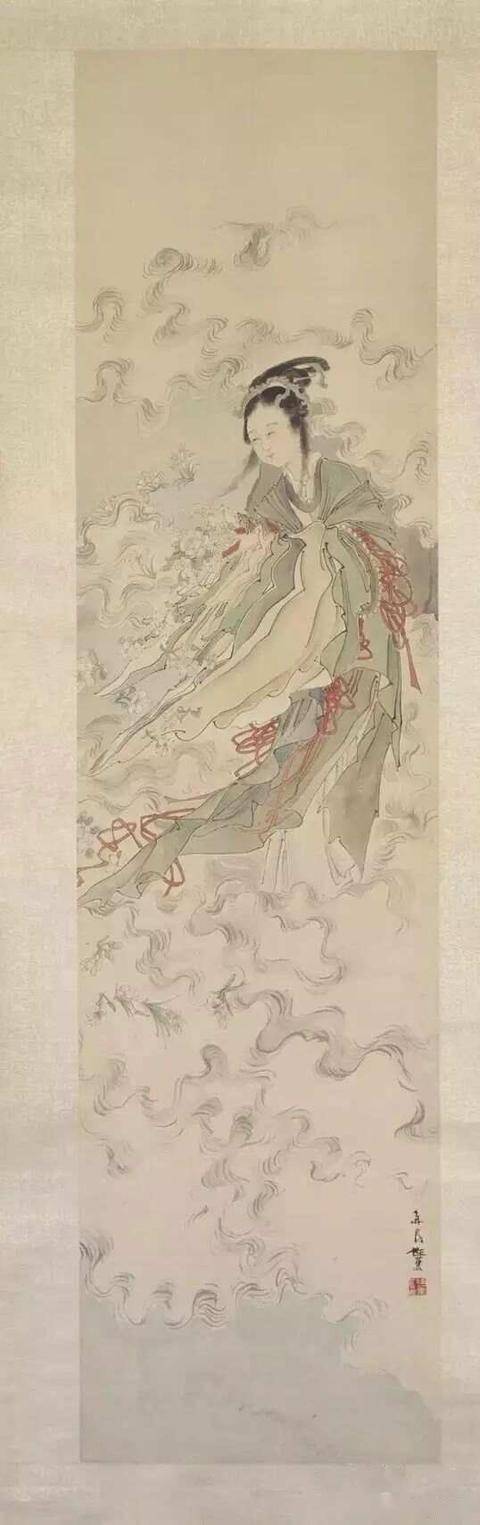

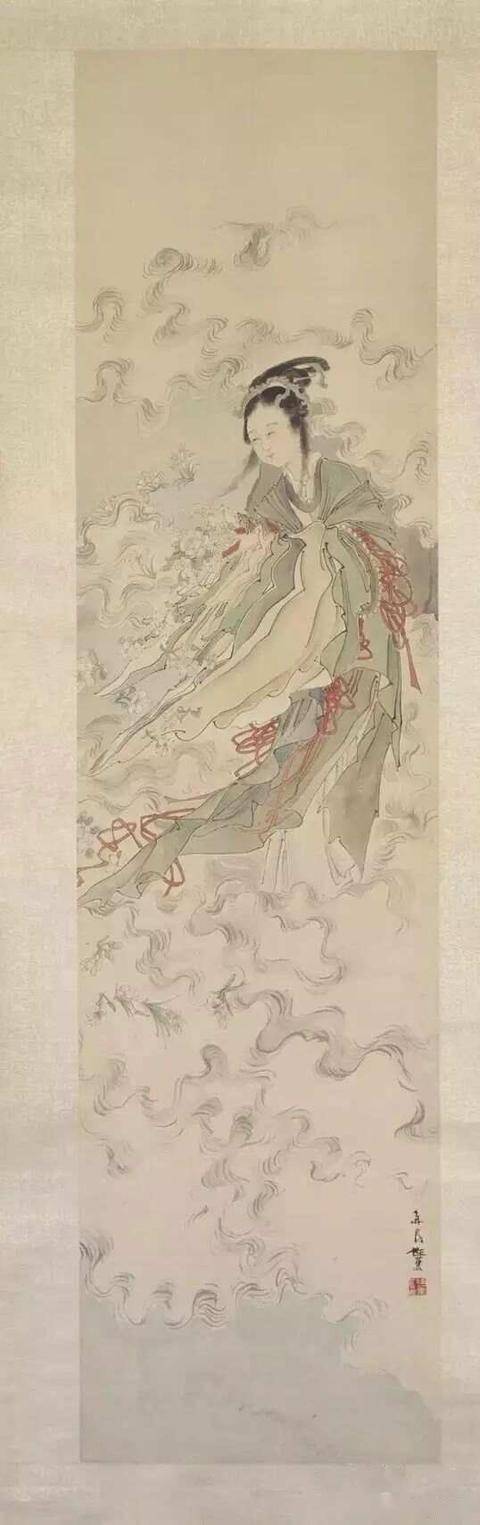

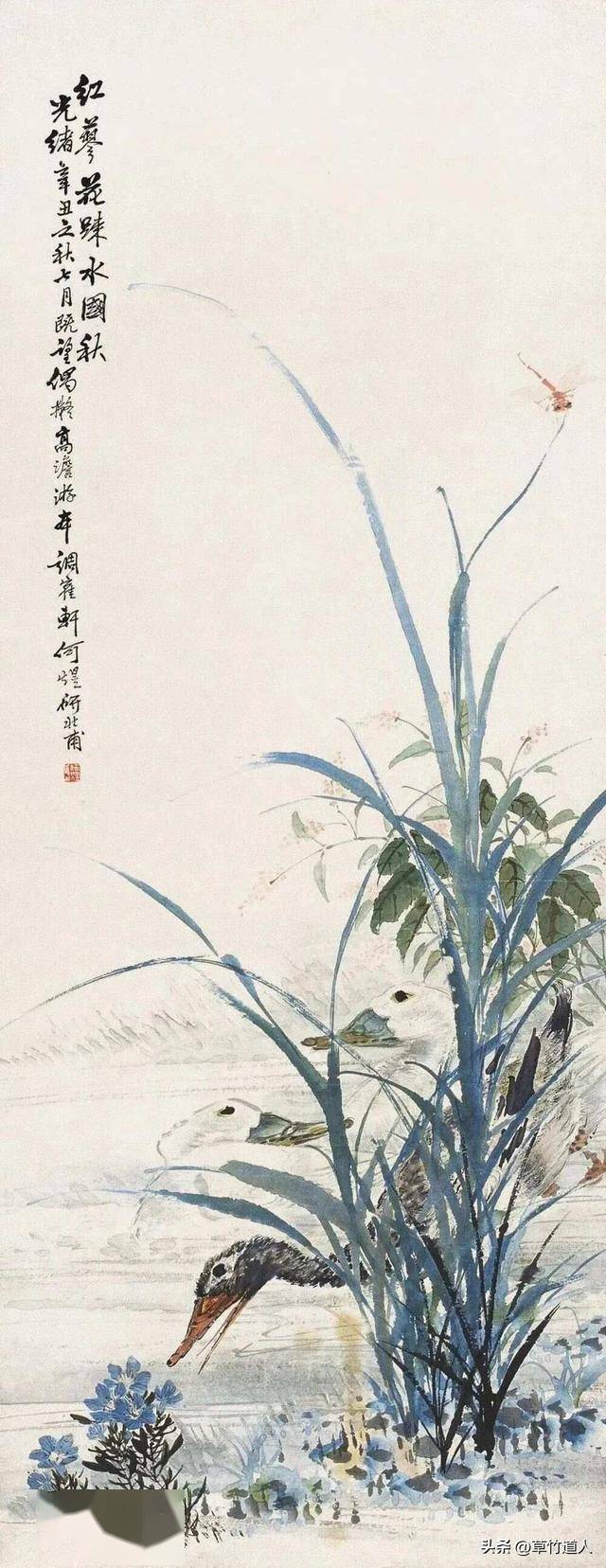

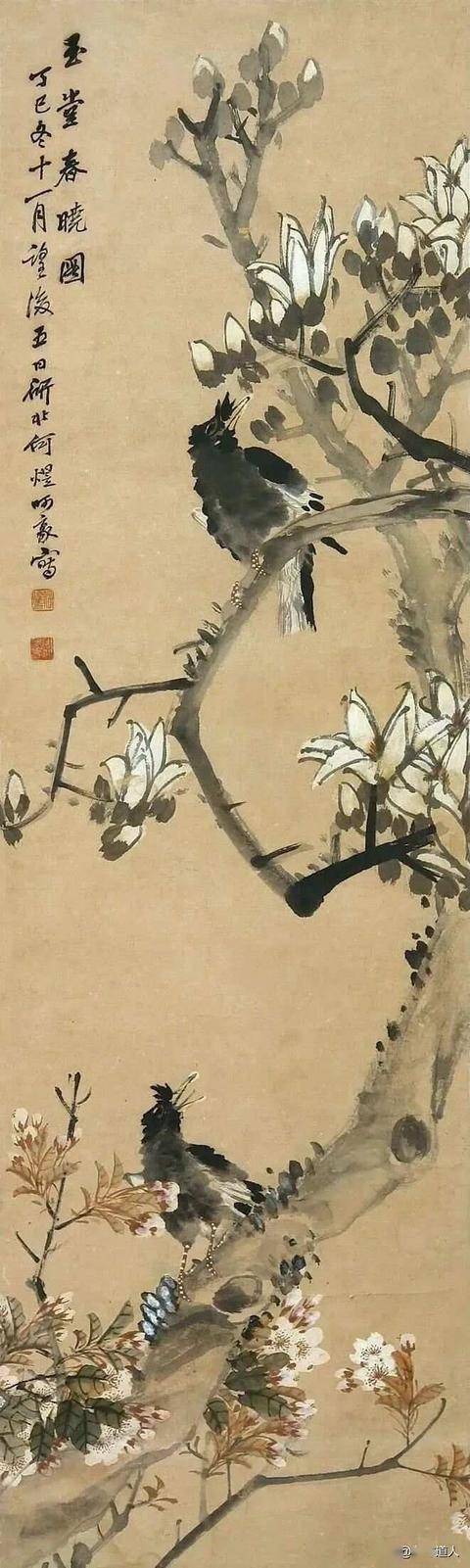

传统文人画多以山水、梅兰竹菊等象征性题材为主,表达隐逸情怀与道德理想。而海派绘画则显著转向对都市现实生活的描绘。任伯年的《群仙祝寿图》《酸寒尉像》等作品,既包含神仙题材,又融入市井人物与世俗场景;其笔下的人物形象生动,衣饰细节考究,反映出上海开埠后市民阶层的生活样态。

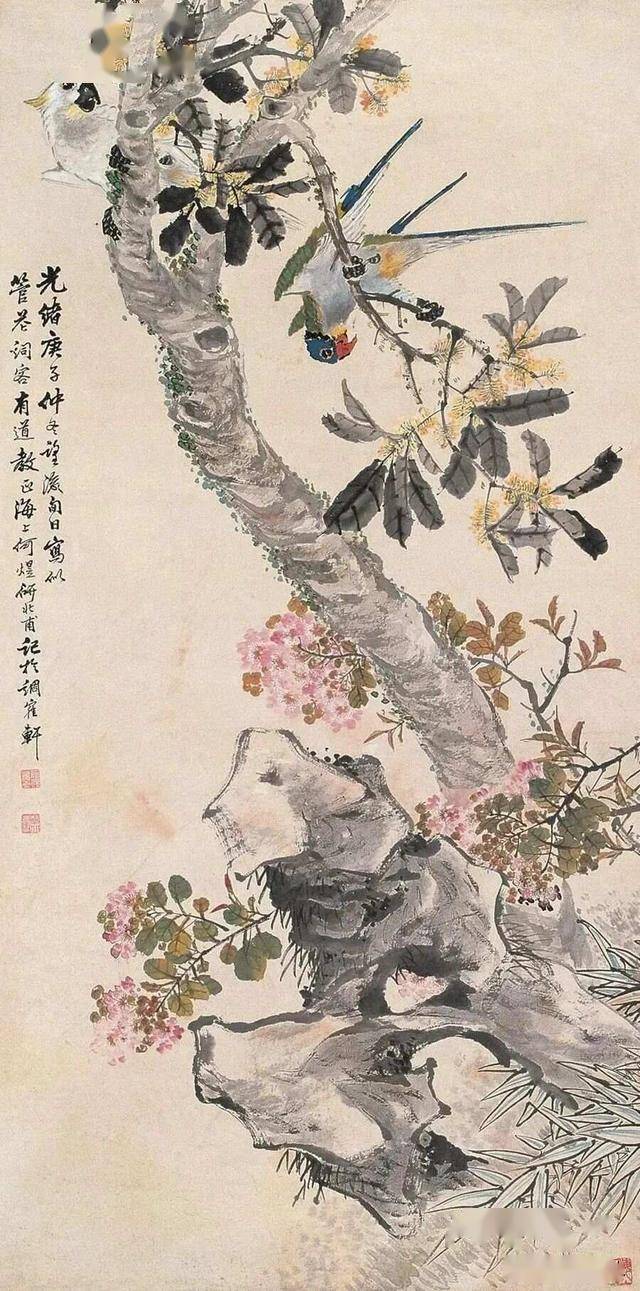

吴昌硕虽以写意花鸟著称,但其题材多取自日常生活中的花卉果蔬,如紫藤、荷花、葫芦、枇杷等,赋予其“岁朝清供”“多子多福”等吉祥寓意,契合市民的审美期待。这种从“超然物外”到“贴近生活”的转变,正是城市化与世俗化在艺术领域的直接投射。

随着上海商业繁荣,一个以商人、职员、手工业者为主体的市民阶层迅速壮大。这一群体虽不具备传统士大夫的文化修养,却拥有强烈的审美需求与消费能力。他们偏好色彩明丽、构图饱满、寓意吉祥的作品,用以装饰居所、馈赠亲友或祈求好运。

海派画家敏锐捕捉到这一变化,主动调整创作方向。钱慧安的仕女画工整秀丽,背景常配以博古器物与花卉,既满足商人对“风雅”的向往,又不失装饰性;赵之谦将金石碑版的雄健笔意融入花卉画,形成“金石气”与“书卷气”并重的独特风格,深受新兴知识阶层喜爱。艺术由此从文人书斋走向市民客厅,其功能从“自娱”转向“悦人”。

海派画家大多出身传统文人家庭,接受过系统的诗书教育,内心深处仍怀有“士人画”的文化理想。他们强调“诗书画印”四绝,重视笔墨的“气韵”与“格调”,试图在商业环境中保持艺术的独立品格。

然而,市场逻辑的强势介入,使这一理想面临严峻挑战。画家需按润格售画,根据顾客需求定制题材与尺寸,甚至批量生产相似作品。任伯年晚年因订单繁重,常同时绘制多幅《钟馗图》或《麻姑献寿》,创作过程近乎“流水线作业”。这种职业化生产模式,与文人画“抒写胸中逸气”的创作伦理形成尖锐冲突。

吴昌硕曾自述:“我生平无所嗜好,唯于书画篆刻,聊以自娱。”然其晚年求画者络绎不绝,不得不“日坐冷板凳,为人作嫁衣”,其诗文中亦流露出“鬻艺谋生”的无奈。这种“理想与现实”的撕裂,正是转型期艺术家普遍的精神困境。

艺术市场的繁荣为画家提供了经济独立的可能,但也带来了“艺术商品化”的风险。传统艺评家批评海派“迎合市俗”“笔墨粗率”“重利轻艺”,认为其背离了绘画的“高逸”精神。陈师曾在《文人画之价值》中强调“画之为物,昔以自娱,今以悦人”,虽未点名,实则暗指海派的商业化倾向。

然而,若从现代性视角审视,这种“商品化”亦可视为艺术脱离权贵依附、走向自主的重要一步。海派画家通过市场实现经济独立,不再依赖官宦供养或仕途晋升,从而获得了前所未有的创作自由。吴昌硕以金石入画,大胆用色,正是在这种自由中实现的风格突破。因此,商业逻辑既是束缚,也是解放,其双重性构成了海派艺术发展的内在动力。

上海作为通商口岸,是中西文化交汇的前沿。西方绘画的透视、明暗、写实技法通过印刷品、展览与外侨传入,对本土画家产生冲击。任伯年早年曾学习西洋素描,其人物肖像注重解剖结构与光影变化,被誉为“海派中的现实主义先锋”。这种写实倾向,与传统文人画“不求形似”的美学原则形成张力。

同时,日本浮世绘与明治维新后的“新日本画”也通过留日学生与出版物传入,影响了海派的色彩运用与构图方式。虚谷的几何化构图与冷色调处理,即显示出某种“东洋趣味”。这种跨文化影响虽未形成系统理论,却为20世纪中国画的中西融合探索埋下伏笔。

面对传统与市场、精英与大众的对立,海派画家发展出“雅俗共赏”的创作策略。他们既保留文人画的笔墨意趣与诗书画印的综合修养,又吸收民间艺术的通俗性与装饰性。吴昌硕的花鸟画,以篆籀笔法写枝干,以狂草节奏布藤蔓,以汉印构图置章法,既具金石气,又富视觉冲击力;任伯年的人物画融合陈洪绶的高古游丝描与民间年画的造型趣味,形成“古而不古,今而不今”的独特风格。

这种调和,实为一种创造性的文化妥协。它既未完全屈从市场,也未固守传统,而是在两者之间开辟出新的艺术空间。这种空间,正是现代都市艺术的生存场域。

海派画家通过润格、笺扇庄代理、报刊广告、个人画展等方式,建立起较为成熟的艺术市场机制。吴昌硕刊印《缶庐润目》,明码标价;任伯年与“飞云阁”等店铺长期合作;刘海粟创办上海美专,推动艺术教育制度化。这些实践,标志着中国艺术家从“士人”向“职业艺术家”的现代转型。

尽管这一过程充满艰辛——画家需面对市场波动、同行竞争与文化偏见——但其制度化探索为20世纪中国艺术的现代发展奠定了基础。

形成期(1860s–1894):以赵之谦、任熊、任薰为代表,承接“扬州八怪”遗风,初步建立市场化模式。

鼎盛期(1894–1927):以吴昌硕、任伯年为核心,艺术成就与市场影响力达到顶峰。

转型期(1927–1949):以王一亭、刘海粟、林风眠为代表,分化为传统延续与中西融合两支。

海派的影响深远。其“雅俗共赏”模式为齐白石、潘天寿等大家所继承;其职业化路径成为现代艺术家生存的常态;其中西融合的尝试则直接启发了20世纪中国画的改革运动。

海上画派的兴起,是中国艺术在社会转型期的一次深刻“阵痛”。它既真实映照了清末民初都市社会的变迁,又深陷于传统与现代、艺术与商业、本土与外来等多重矛盾之中。其发展历程表明,新艺术的诞生绝非一帆风顺,而是在旧有文化体制的挤压与新兴社会力量的召唤之间,经历反复调适、冲突与创新的艰辛过程。

海派画家在困境中探索出“雅俗共赏”“职业化生存”“中西融合”等路径,不仅重塑了中国绘画的面貌,更开启了其现代性转型的先声。他们的实践告诉我们:真正的艺术进步,往往诞生于矛盾与冲突的裂隙之中,诞生于对时代命题的勇敢回应与创造性解答。在当代社会持续转型的背景下,海派的历史经验依然具有深刻的启示意义。