作为中国近代绘画史上最具革新意义的艺术流派,不仅开创了一代绘画新风,更在传统中国画向近代形态转型的过程中发挥了关键性推动作用。本文从“内因—外因”互

作为中国近代绘画史上最具革新意义的艺术流派,不仅开创了一代绘画新风,更在传统中国画向近代形态转型的过程中发挥了关键性推动作用。本文从“内因—外因”互动的分析框架出发,系统探讨形成的多重动因及其历史贡献。研究指出,其兴起是传统绘画内部变革诉求与近代特殊社会环境外部条件共同作用的结果:内部表现为对文人画程式化弊端的反拨与艺术本体的自觉创新;外部则体现为开埠后商业经济、等代表画家的创作实践,本文论证海派在题材世俗化、风格个性化、功能社会化与传播市场化等方面的突破,标志着中国画从文人书斋走向现代都市的结构性转变。其艺术实践为20世纪中国美术的现代性探索奠定了重要基础。

在中国绘画漫长的发展历程中,19世纪中叶至20世纪上半叶是一个前所未有的转型期。随着国门被迫打开、社会结构剧变、西方文化涌入,传统艺术面临深刻危机与重构机遇。在这一历史背景下,海上画派(简称“海派”)应运而生,并迅速成为中国近现代美术史上最具活力与影响力的艺术现象。

海派并非一个有严密组织的艺术团体,而是指活跃于上海地区的画家群体所形成的具有共通审美取向与创新精神的创作潮流。其代表人物如任伯年、吴昌硕、虚谷、蒲华、赵之谦等,以其鲜明的个性风格、广泛的市场接受度和深远的历史影响,共同推动了中国画从传统形态向近代形态的深刻转变。

学界普遍认为,海派的兴起是中国画现代化进程中的重要节点。然而,对其形成机制的解释仍需深化。本文主张:海派的诞生与发展,是传统绘画内部变革动力与近代上海特殊外部环境“内外合力”作用的结果。其艺术实践不仅创造了新的绘画风格,更在功能、价值与传播方式上实现了系统性突破,为中国画的近代化转型提供了关键动力。

至晚清,以“四王”为代表的正统文人画体系已陷入严重程式化。画家多以临摹古人为能事,强调“师古人”而忽视“师造化”,作品趋于陈陈相因,缺乏生气。这种“泥古不化”的倾向,引发了部分有识之士的反思与反动。

海派画家虽多具文人背景,却普遍表现出强烈的创新意识。他们主张“我自用我法”(石涛语),强调个性表达与自我面貌。吴昌硕曾言:“苦铁画气不画形”,其大写意花鸟以金石笔法入画,笔力雄浑,气势磅礴,彻底打破了“南宗”柔媚秀润的审美定式。这种对传统程式的突破,体现了艺术本体的自觉与内在变革的迫切需求。

海派画家在继承传统的同时,注重对绘画本体语言的深化。他们将书法、篆刻、诗词等修养融入绘画,强化“书画同源”的理念。吴昌硕以篆籀笔意写藤蔓,以狂草节奏布章法,使线条本身具有独立的审美价值;任伯年则精研人物造型与动态,其线条既具传统“十八描”的韵味,又吸收写实技巧,展现出高超的造型能力。

这种对笔墨、构图、色彩等本体元素的自觉探索,标志着中国画从“重内容寓意”向“重形式表现”的现代转向,为20世纪艺术观念的兴起埋下伏笔。

上海开埠后迅速发展为远东最重要的工商业中心,催生了庞大的市民阶层与新兴资产阶级。这一群体虽非传统意义上的文化精英,却拥有强烈的审美需求与消费能力。他们偏好色彩明丽、构图饱满、寓意吉祥的作品,用以装饰居所、馈赠亲友。

在此背景下,艺术品被纳入商品交换体系,形成了制度化的艺术市场。笺扇庄、古玩铺成为画家售画的主要渠道,润格(价目表)的公开刊印使艺术劳动明码标价。吴昌硕、任伯年等画家通过市场实现经济独立,艺术创作也因此更贴近市民趣味。这种职业化生存模式,是传统文人画向现代艺术转型的关键一步。

上海作为移民城市,汇聚了来自江浙、安徽、广东等地的画家。他们带来了各自地域的艺术传统——如扬州画派的写意精神、浙派的笔力雄健、常州画派的没骨技法——在上海交汇融合。同时,西方绘画的透视、明暗、写实技法也通过租界展览、印刷品与外侨传入,为本土画家提供了新的视觉资源。

这种多元文化环境打破了传统画坛的封闭格局,形成了“不拘家数,自成一家”的创作氛围。画家们自由取法,大胆创新,为海派艺术的多样化发展提供了肥沃土壤。

近代上海的城市化催生了新的生活方式与审美趣味。市民阶层更倾向于直观、生动、富有生活气息的作品。海派绘画因此大量描绘市井生活、民间故事、吉祥题材,如《钟馗捉鬼》《麻姑献寿》《渔樵耕读》等,深受大众欢迎。

任伯年的人物画尤为典型,其笔下既有历史人物,也有市井小民,形象生动,富有戏剧性。这种题材的世俗化,标志着中国画从“超然物外”向“贴近生活”的功能转变。

海派突破了传统文人画以山水、梅兰竹菊为主的题材局限,广泛描绘人物、花鸟、市井生活与现实场景。这种题材的拓展,使绘画更贴近社会现实,增强了艺术的社会功能。

海派画家强调个人风格,反对千人一面。吴昌硕的“重、拙、大”,任伯年的“工写兼能”,虚谷的“冷隽奇崛”,均展现出强烈的个性特征。同时,他们注重画面的视觉冲击力,设色浓烈,构图饱满,适应了都市环境中的展示需求。

海派画家通过市场实现经济独立,艺术创作从“文人自娱”转向“职业生产”。他们接受定制、参与展览、出版画册,艺术的社会属性空前增强。这种职业化模式为20世纪中国艺术家的独立生存提供了范例。

借助报刊广告、画展、笺扇庄代理等现代传播手段,海派艺术实现了大众化传播。《申报》《新闻报》常刊登画家润格与展览信息,扩大了艺术家的社会影响力。这种传播方式标志着中国艺术从精英圈层走向公共领域。

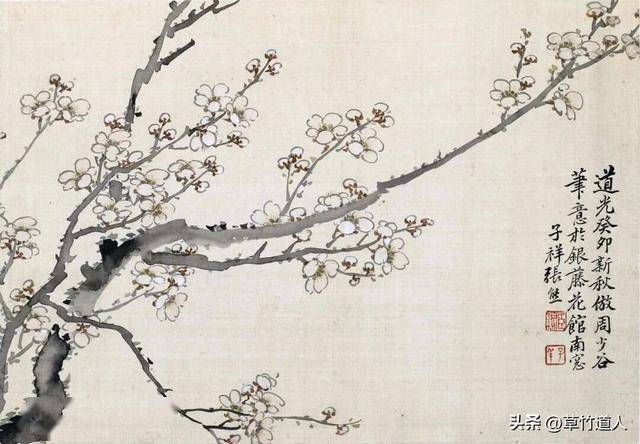

吴昌硕(1844–1927)被尊为海派领袖,其艺术成就集中体现了传统与现代的融合。他将毕生研习的金石碑版笔意融入绘画,以篆籀笔法写花卉枝干,以狂草节奏布藤蔓,形成雄浑苍劲的“金石大写意”风格。其作品如《紫藤图》《荷花图》,色彩浓烈,构图饱满,极具视觉张力。

吴昌硕的成功表明:传统资源可通过创造性转化,生成具有现代感的艺术语言。其风格直接影响了齐白石、潘天寿、朱屺瞻等大家,成为20世纪大写意花鸟的主流。

任伯年(1840–1896)是海派人物画的代表。他早年学习西洋素描,其人物肖像注重解剖结构与光影变化,被誉为“海派中的现实主义先锋”。其作品如《酸寒尉像》《关河一望萧索》,既具写实技巧,又保留传统线描韵味,实现了中西技法的有机融合。

任伯年的实践为20世纪中国人物画的改革提供了重要借鉴,徐悲鸿、蒋兆和等人均受其启发。

海上画派的形成与发展,是中国画在近代社会转型中实现自我更新的历史必然。其动力既来自传统绘画内部对程式化弊端的反拨与艺术本体的自觉探索,也来自上海开埠后商业经济、市民社会、移民文化与西方影响等外部条件的综合塑造。

海派通过题材世俗化、风格个性化、功能社会化与传播市场化等一系列变革,推动中国画从文人书斋走向现代都市,完成了从传统形态向近代形态的关键转型。其“雅俗共赏”“兼收并蓄”“大胆创新”的艺术精神,不仅丰富了中国绘画的表现力,更为20世纪中国美术的现代性探索开辟了道路。